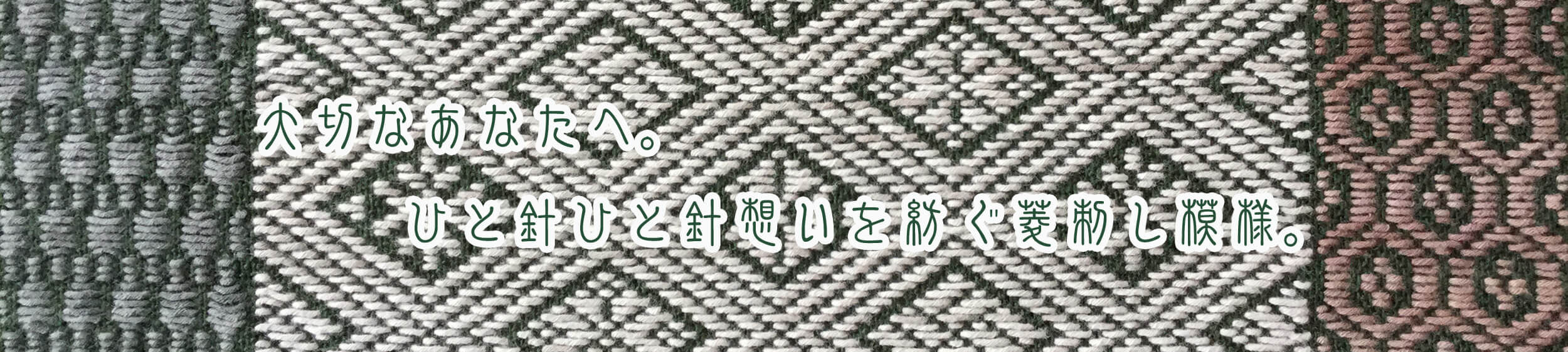

青森県の南部菱刺しには、菱の枠のついた模様を刺す型刺し、菱の枠のつかない模様を刺す地刺し、緯糸と経糸に沿って刺すものの組み合わせで丸を表す丸刺し、前掛けのお腹の部分にやわらかく施すのしざしなどの刺し方がございます。今回は地刺し模様の刺し方について綴ります。

スポンサーリンク

地刺し

菱刺しには「梅の花」や「雉の足」、「矢羽根」、「馬の目」、「網代」など、種々の模様がございます。

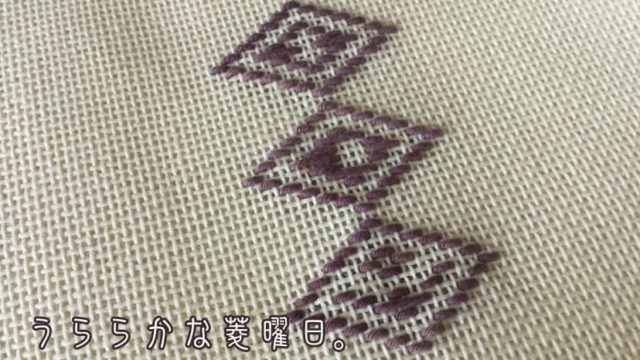

菱の枠のついた模様を「型」「型コ」とよび、この刺し方を「型刺し」といいます。

菱の枠のことを「アシガイ」とよび、アシガイのつかない模様を刺し連ねる刺し方を「地刺し」といいます。

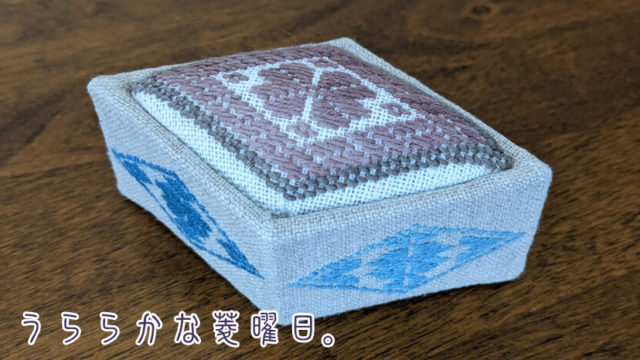

地刺しは、小物に施す場合や広い範囲に施す場合があり、いくつかの地刺しの組み合わせや型刺しと合わせることにより、様々な表現をすることができます。

今回は、この地刺しの中のひとつの模様の刺し方について綴りたいと思います。ご一緒に刺してみませんか。

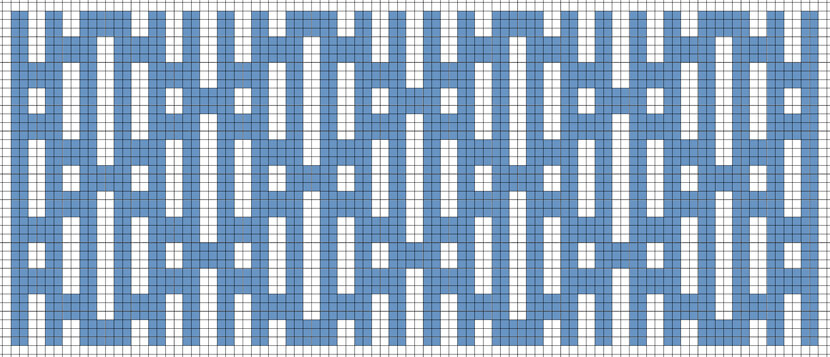

図案はこちらになります。

スポンサーリンク

刺し方

今回は、1cm角約 縦8目×横9目の生成りの麻布、2種類の藍染め糸を使用しました。

目の大きい布に施しますと模様全体が大きくなり、目の細かい布に施しますと、模様全体が小さくなります。

刺したい布の範囲(例えば10cm角など)が同じであっても、布目の細かさにより、刺す量が異なるわけです。例えば、布目が細かいだけ模様も細かくなり、刺し分も多くなります。

ご紹介した図案は横が94目、縦が39段になりますが、施したい範囲や布の目の大きさなど、ご自身のイメージに合わせ、調整なさってくださいね。

私は今回、横110目×縦66段分、模様を施してゆきたいと思います。

糸は途中で足りなくなりましたら糸かえを行いますので、刺しやすい長さに合わせて切って使用してくださいね。

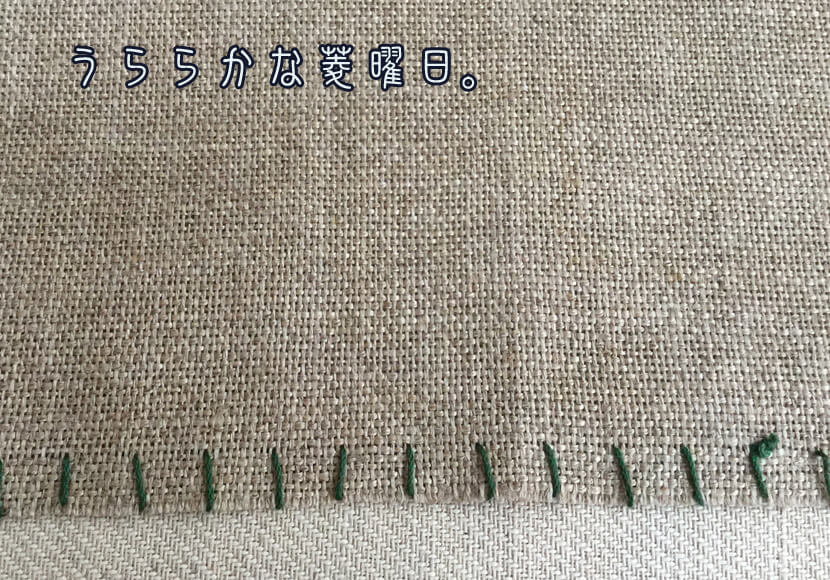

布は、ほつれないように、端をかがって使用します。目の小さな布と比べ、目の大きい布の方がほつれてゆきやすいように思います。

ロックミシンを使用する場合もございますが、菱刺しの伝統的なかがり方は手でかがる方法になります。

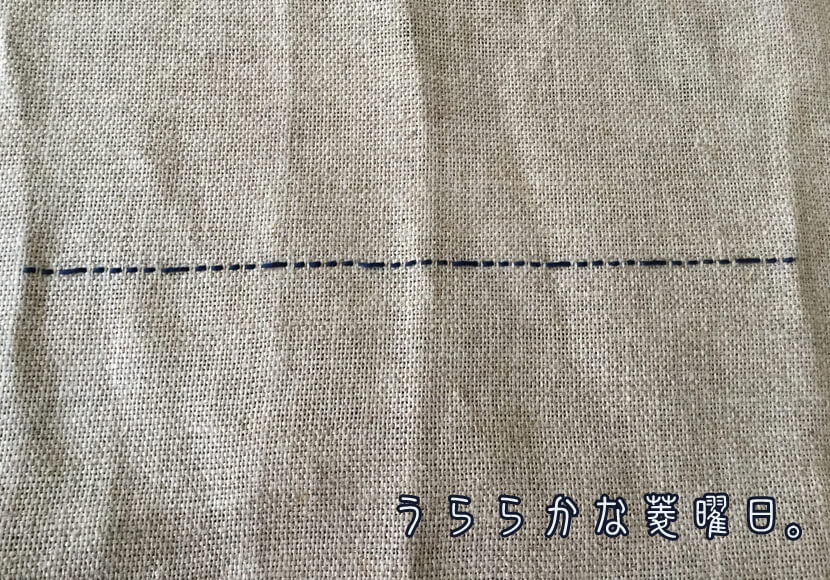

刺し始まりは、表面から針を通し、糸の先を少し表面に出しておきます。

表面に出しておくことで、裏面での糸の絡まりを防ぐことができます。

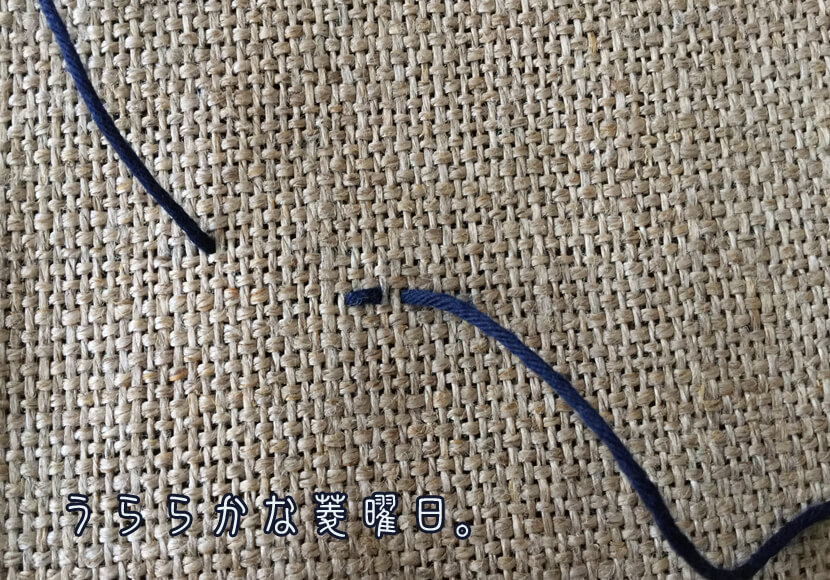

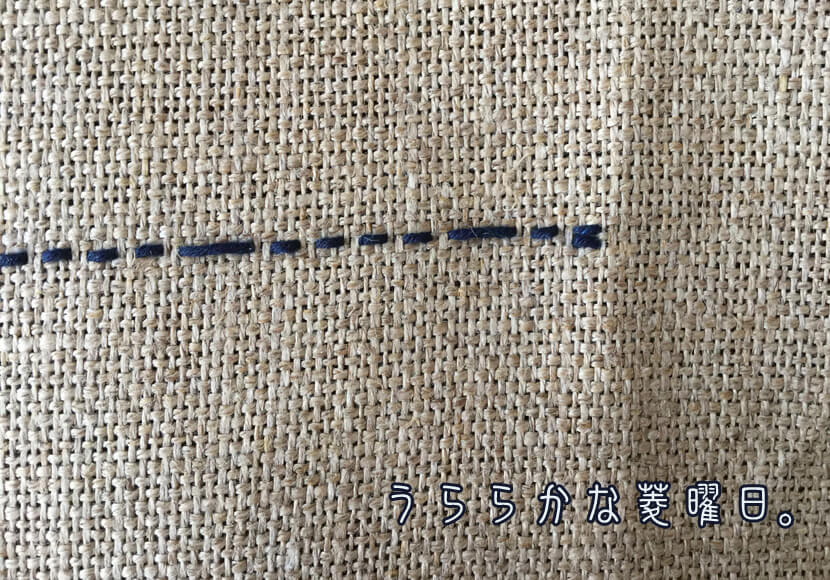

裏面から表面に針を通し、2目拾い、表面から裏面に針を通します。

菱刺しは、刺し終わった後に布の縮みをなくす「しごく作業」を行いません。

ですので、布が縮まらないように、糸をやさしく引き、ゆったり感を持たせて刺してゆきます。

糸を引くと、このようになります。

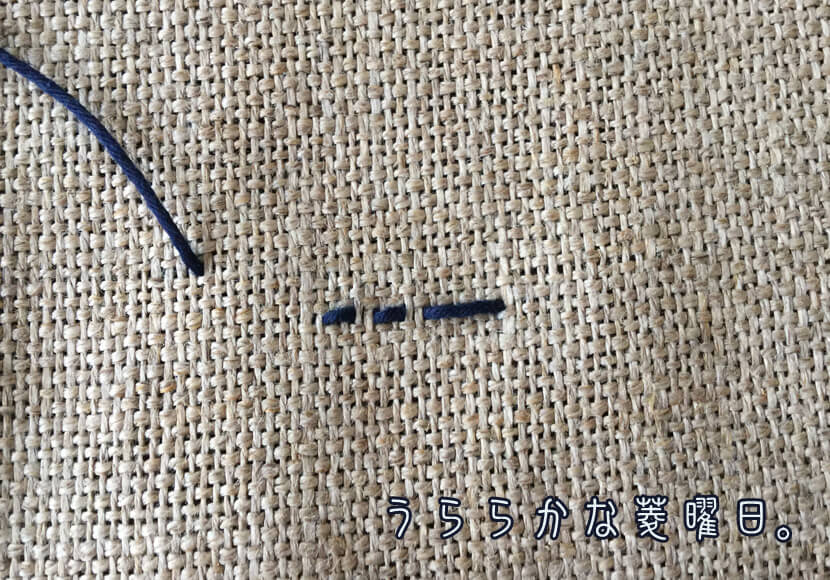

刺す方向にきまりはございませんが、今回は1段目は左から右に向かって刺します。

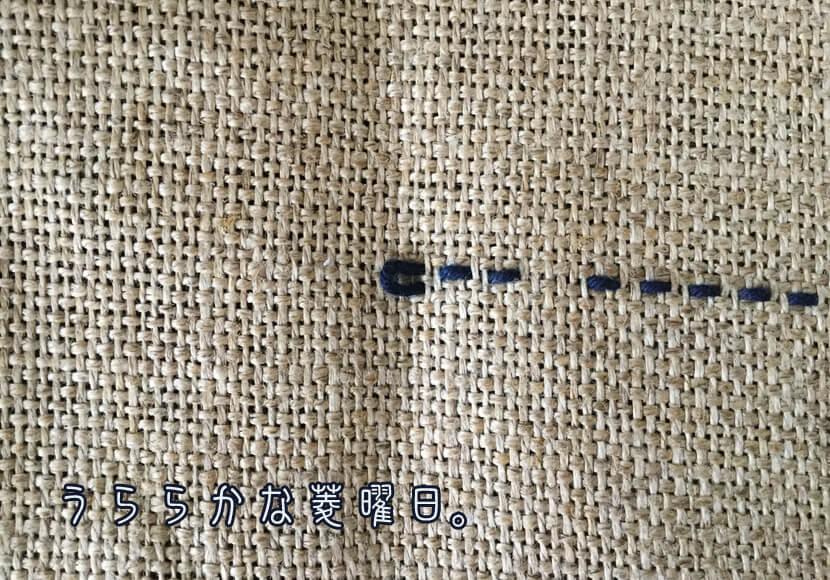

2目あけて、裏面から表面に針を通し、糸を引きます。

2目拾います。

表面から裏面に向かって糸を引くとこのようになります。

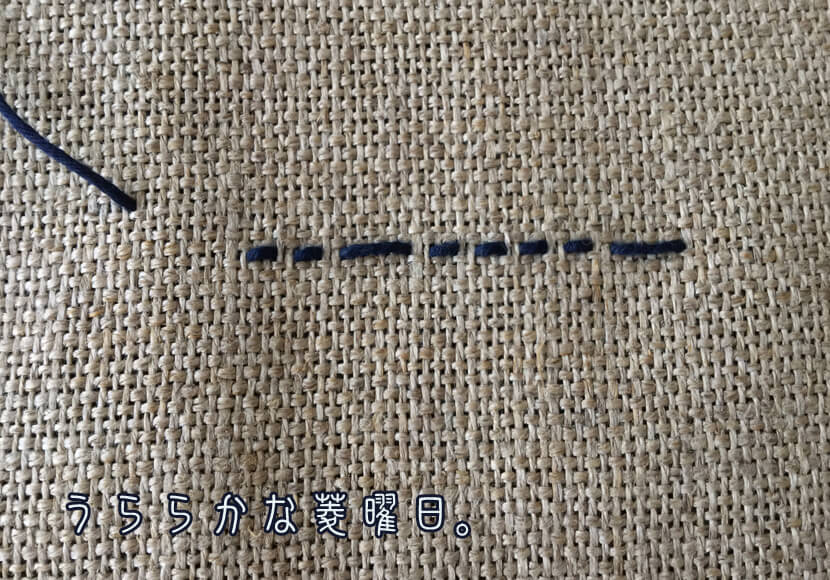

次は、6目拾います。

糸を引くとこのようになります。

2目あけ、裏面から表面に向かって針を通し、2目拾い、表面から裏面へ針を通すという作業を4回繰り返し、2目あけて6目拾いますと、このようになります。

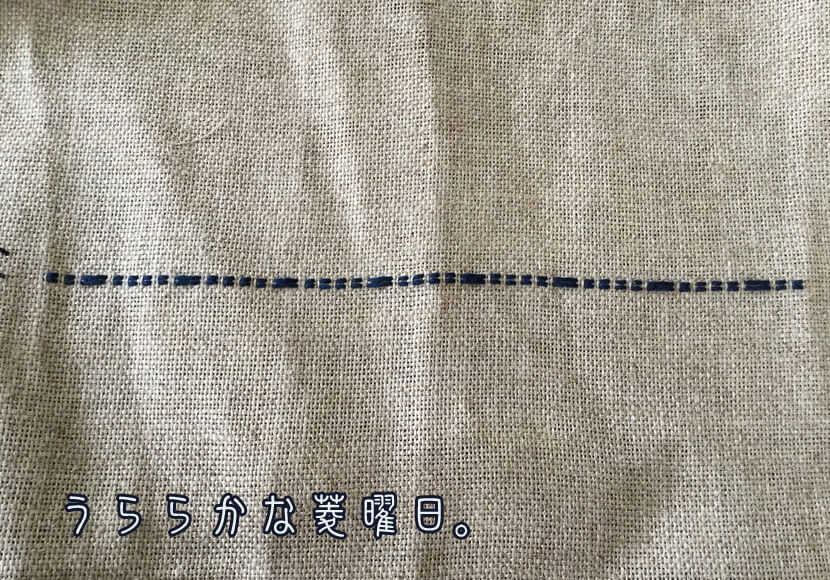

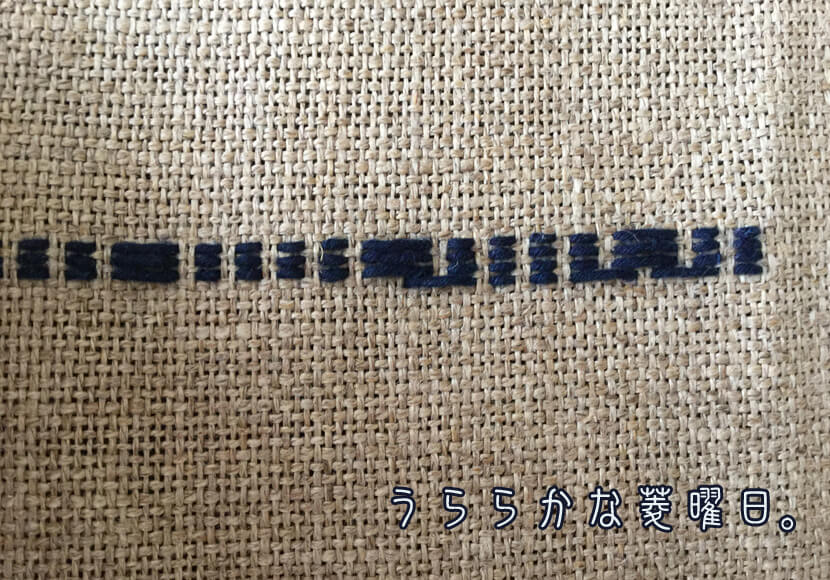

1段目が刺し終わりました。

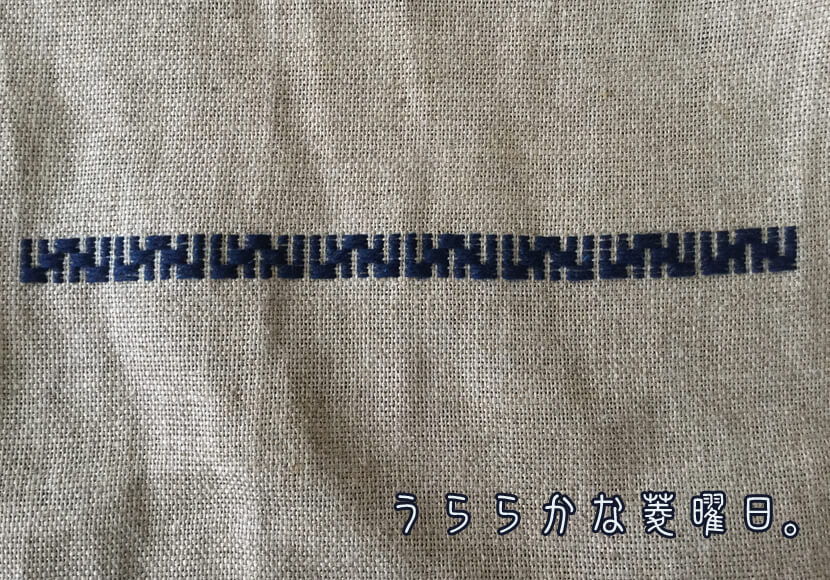

こちらは横110目分を刺した状態ですが、目数は調整なさってくださいね。

例えば、図案の通り刺された場合、横94目分を刺すことになります。

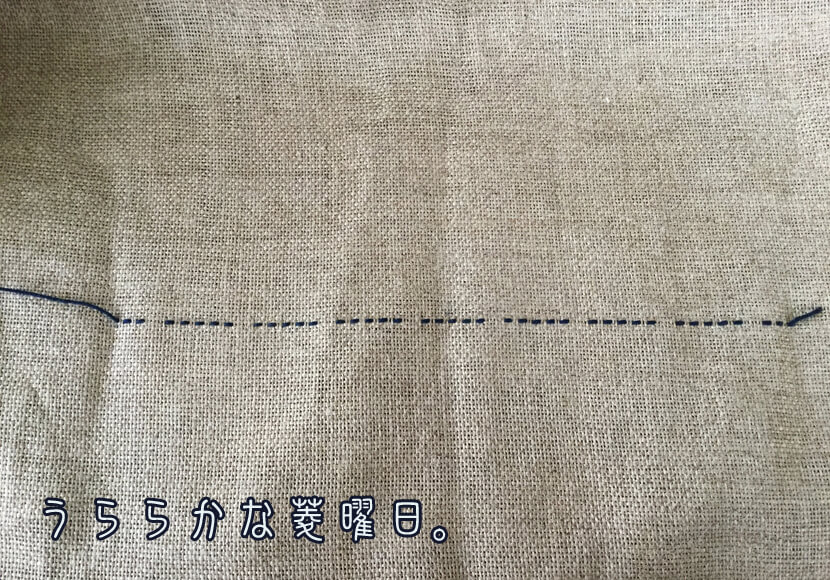

裏面になります。

裏面の端の刺し方になります。

布の目をそのまま真下に移る場合(今回は1段目から2段目に移ります)、布の縮まりを防ぐ為、端は糸を少したるませて刺します。

表面の様子です。

1段目を左から右に向かって刺したので、2段目は右から左に向かって刺します。

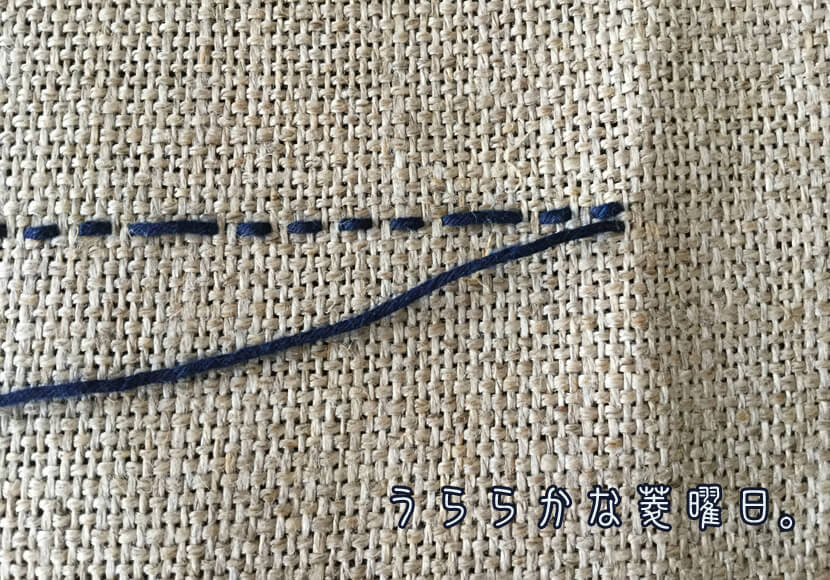

2目拾うとこのようになります。

2段目が刺し終わりました。

2段目と3段目は1段目と同じ模様になります。

3段目まで刺し終えますと、このようになります。

糸が足りなくなりましたら、糸かえを行います。糸かえの場所にきまりはございません。

刺し始めも刺し終わりも、糸の先は表面に出しておいてくださいね。

4段目に移りますが、4段目は、1~3段目とは模様が異なりますのでご注意ください。

まず、2目拾い、表面から裏面に針を通します。

2目あけ、裏面から表面に針を通し、6目拾います。

2目あけ、6目拾い、2目あけ、2目拾い・・・と刺し連ねてゆきます。

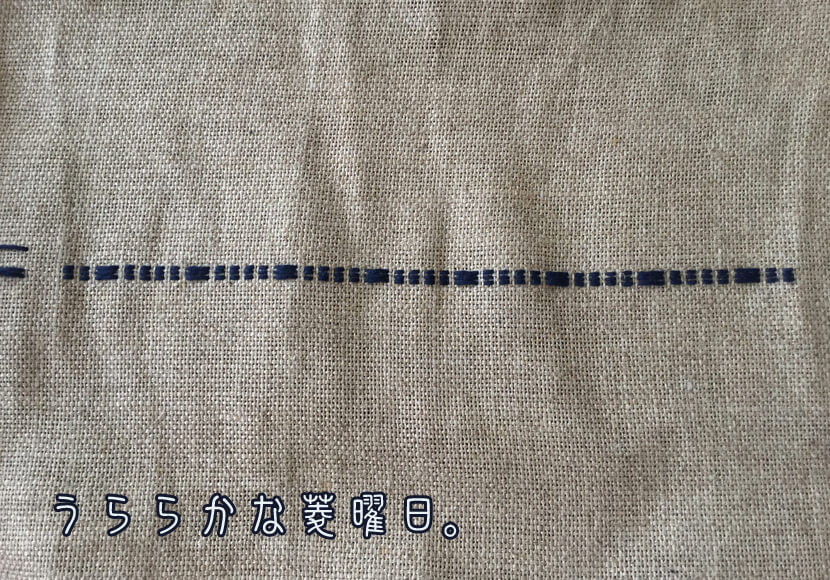

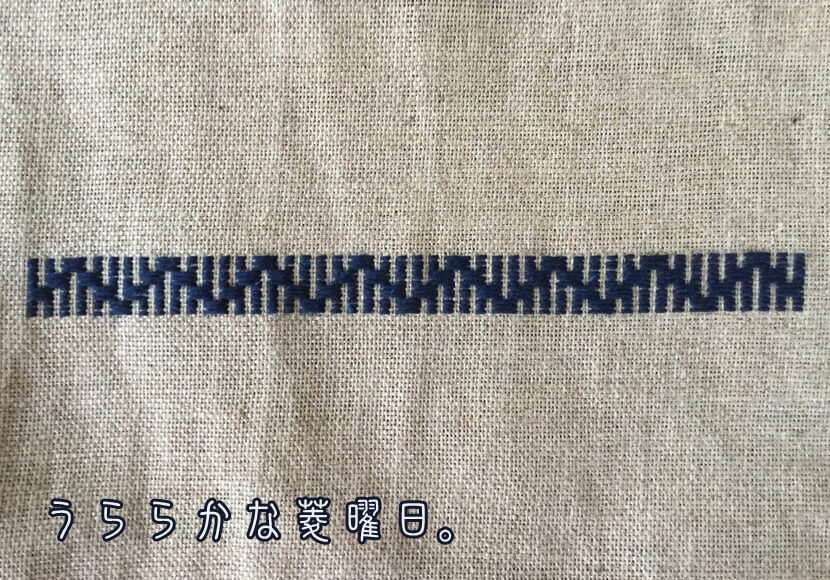

4段目まで刺し終えるとこのようになります。

1~3段目とは異なる模様が表現されましたね。

5、6段目は、4段目と同じ模様になります。

7段目は、また少し違う模様となります。

7~9段目は同じ模様です。

10~12段目は、また異なる模様となります。

21段目まで刺し終わった様子です。

13~15段目は7~9段目と、16~18段目は4~6段目と、19~21段目は1~3段目と同じ模様になります。

23段目はこのようになります。

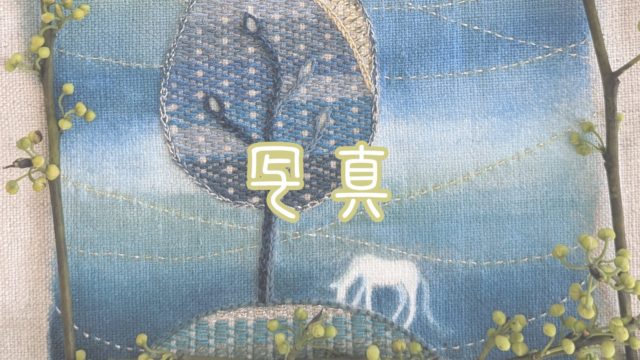

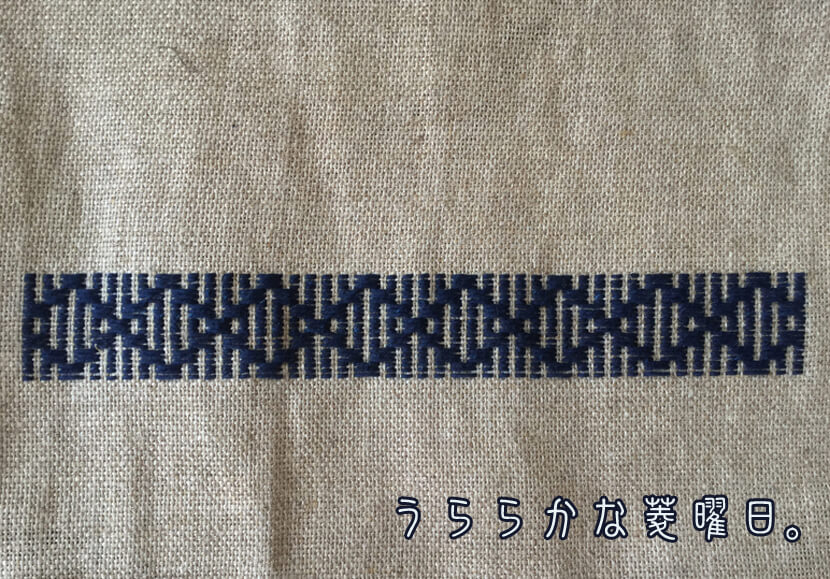

今回、一部中央部分の糸の色を少し変えて刺してみました。糸の色は一色でも素敵ですし、さらに多くの色を使用されてもまた素敵です。思い描かれる模様の雰囲気に合わせ、糸を選んでみてくださいね。

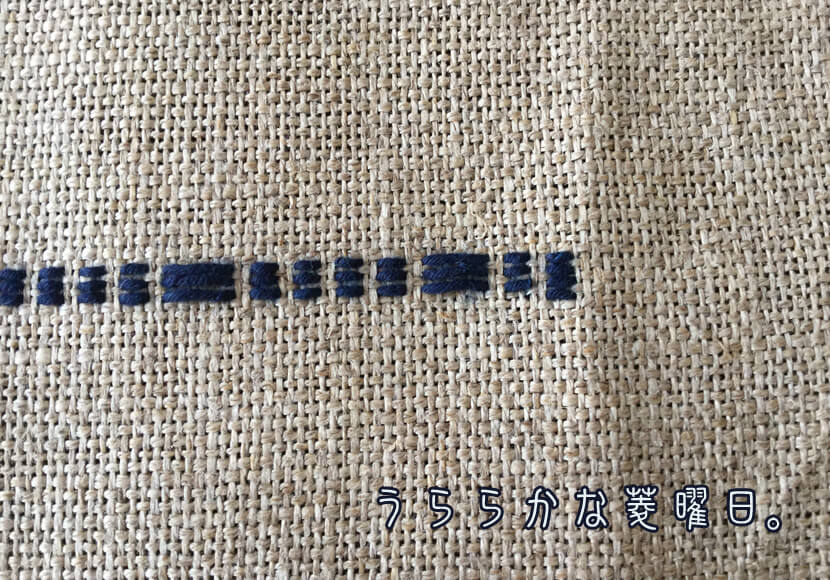

44段目まで刺し終わりました。

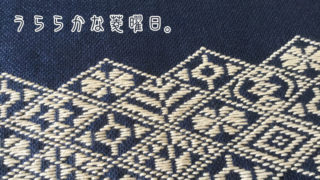

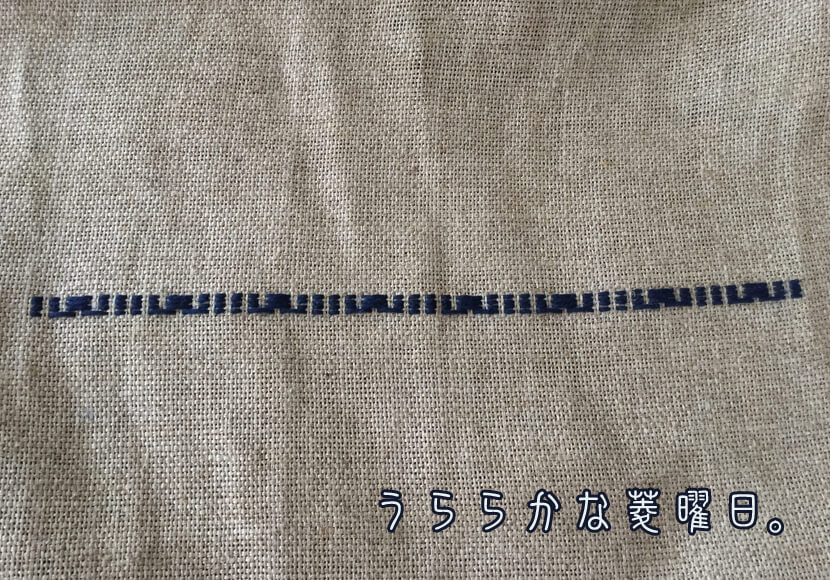

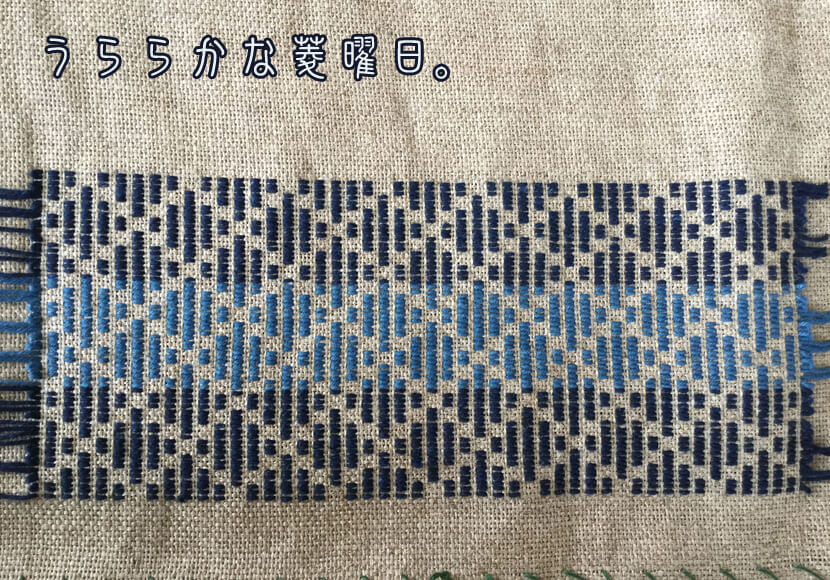

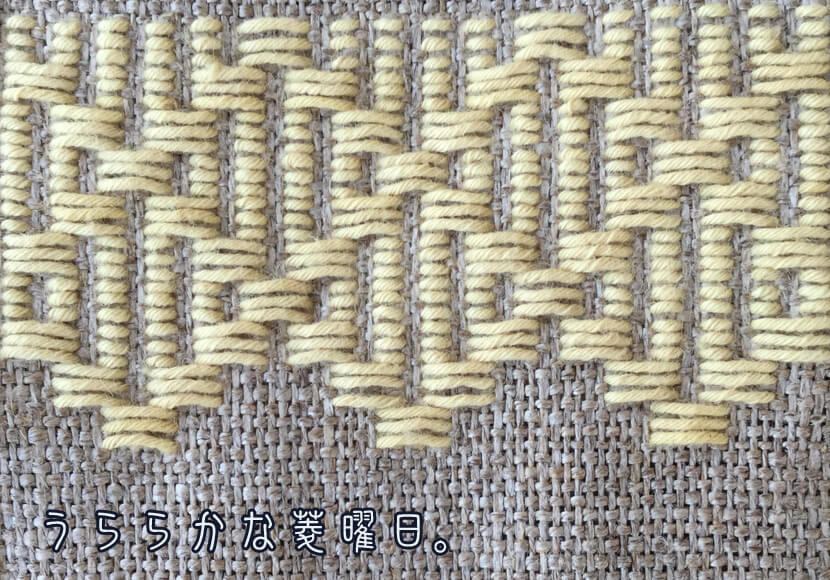

66段目まで刺し終えますとこのようになります。

地刺しは、刺す量を調整できるという点が、刺しやすさかと思います。

こちらは横110目×縦66段分の模様を施した様子ですが、ご自身のイメージに合わせて刺してみてくださいね。

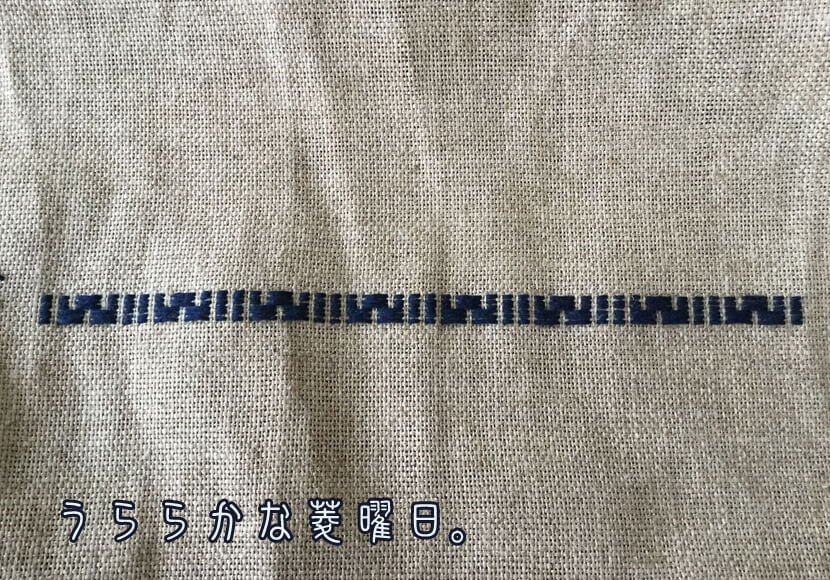

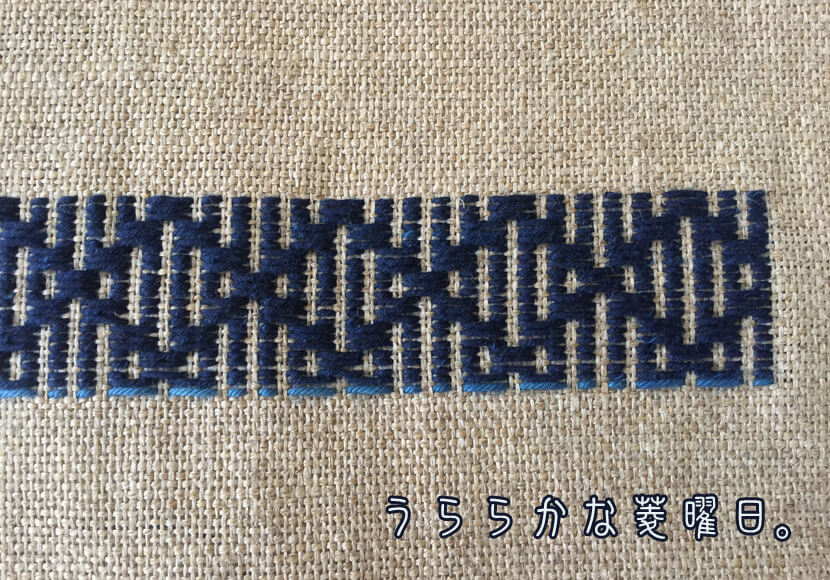

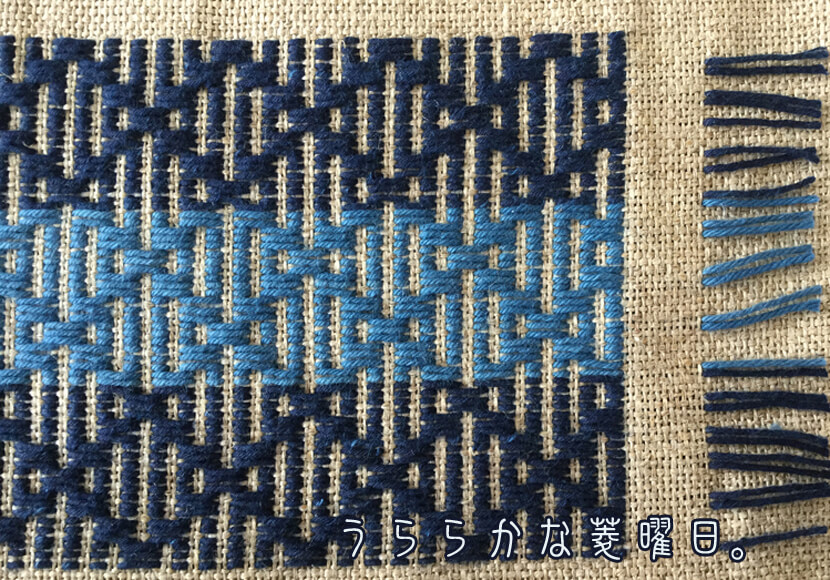

裏面になります。

表面とはまた異なる模様が表現されており、裏面の模様もまた面白いですよね。

菱刺しは、裏面も大切に刺します。また、裏面の模様を表面に施す場合もございます。是非、裏面の模様も愉しんでみてくださいね。

裏の糸処理

裏面での糸の処理についてです。

菱刺しでは玉止めを行いません。この点も菱刺しの特徴のひとつであると思います。

表面の糸の部分が裏面の布の部分であり、表面の布の部分が裏面の糸の部分になります。

裏面の布の部分を2目ほどすくい、糸を通して糸処理を行います。このようにすることで、表面から見えない糸の処理を行うことができます。

糸を通すとこのようになります。糸を引くときは、強く引っ張りすぎないように引いてくださいね。糸の長い部分は最後に切ります。

菱刺しの基本の糸処理はこのような方法になりますが、裏面に芯を貼る場合、異なる方法を行う場合もございます。

まず、こちらの方法を行う場合は、基本的に、糸かえは端で行います。(糸かえ自体は行う場所にきまりはございません。)

糸の先は揃えて表面に出しておきます。

裏面に芯を貼りますが、先を出した糸の上にもきちんと芯を貼ってくださいね。

端をミシンなどで縫いますと、糸がほどける心配もなく、より安心かと思います。

余分な布を切っても安心です。

このような糸処理は、鞄や巾着などに仕立てる際に行うことが多いです。

是非、どちらの裏処理も行ってみてくださいね。

おわりに

いかがでしたでしょうか。なかなか言葉でお伝えするのは難しいものですが、少しでも菱刺しの面白さ、模様の美しさを感じて頂けましたでしょうか。

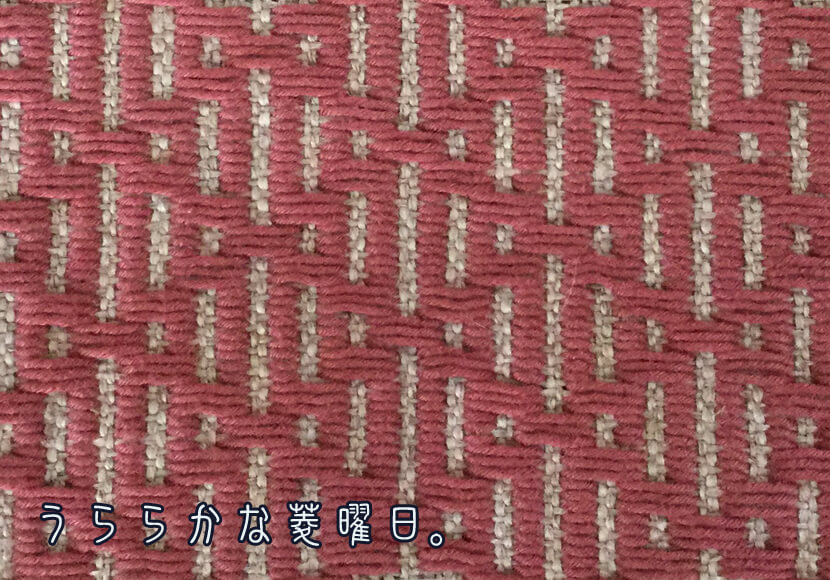

同じ模様でも、布の目の様子の違いや色の組み合わせ、模様のアレンジの仕方などにより、様々雰囲気の違いを愉しむことができます。

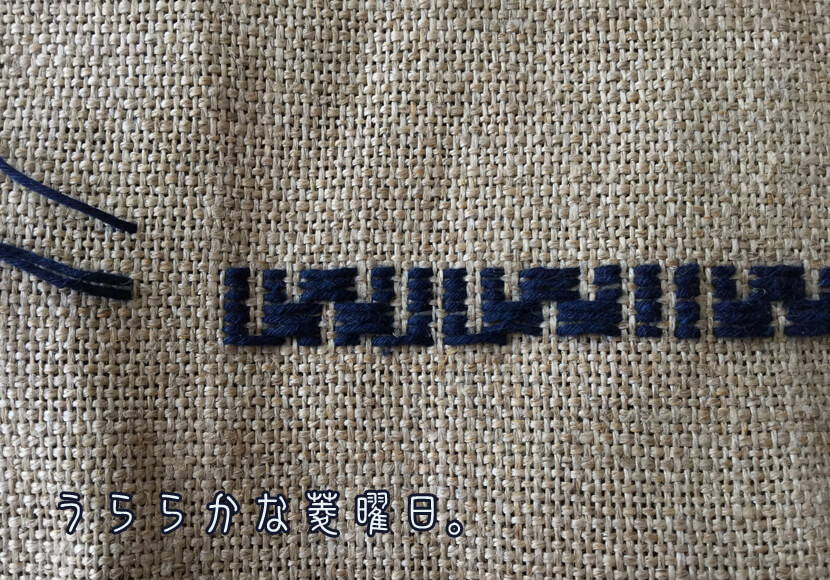

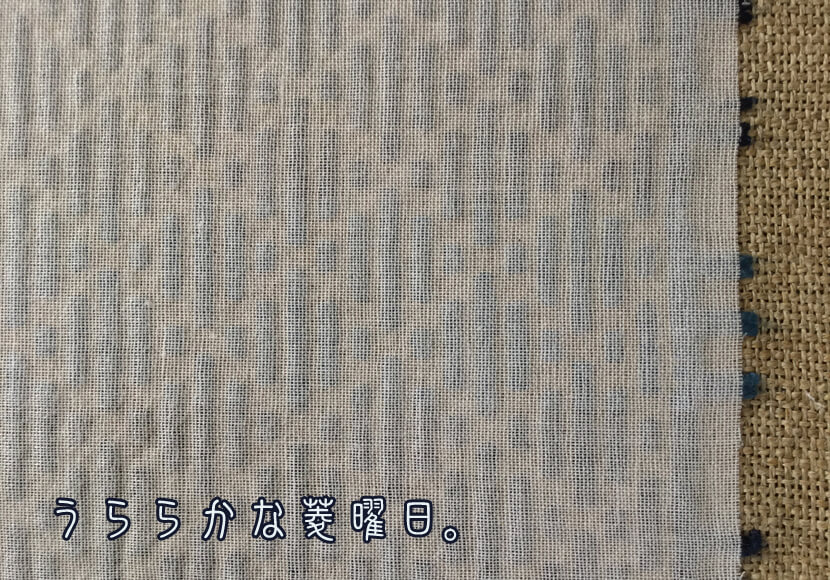

例えば、横の目の数が少なく、縦の目の数が多い布に施しますと、このように横長の模様が表現されます。

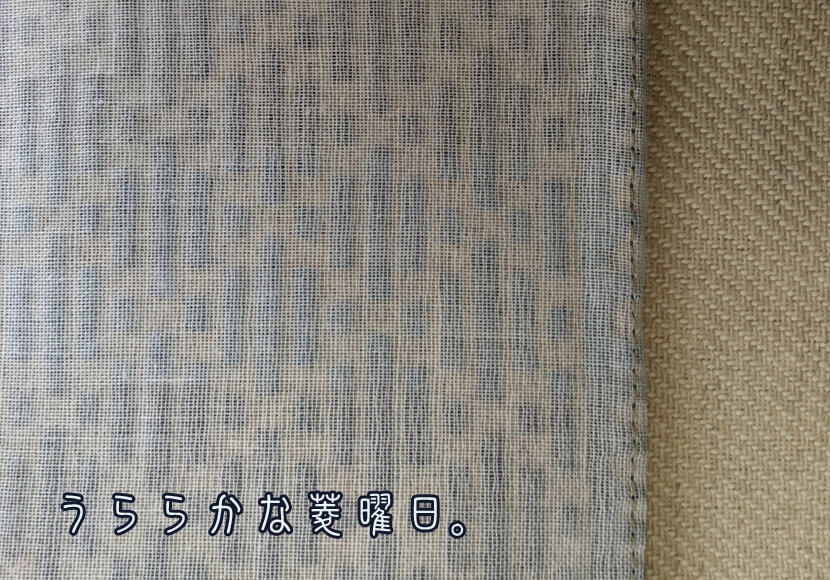

また、こちらは模様に少しアレンジを加えました。それぞれ異なる趣があり、面白いですよね。

布縮みのないようになど、菱刺しにはいくつか心を配るべき点がございますが、きまりにとらわれすぎず、まずは愉しさを感じられることが一番であると思います。

是非、いくつかのパターンを刺され、菱刺しの奥深い魅力を感じてみてくださいね。

お付き合いくださいましてありがとうございました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク