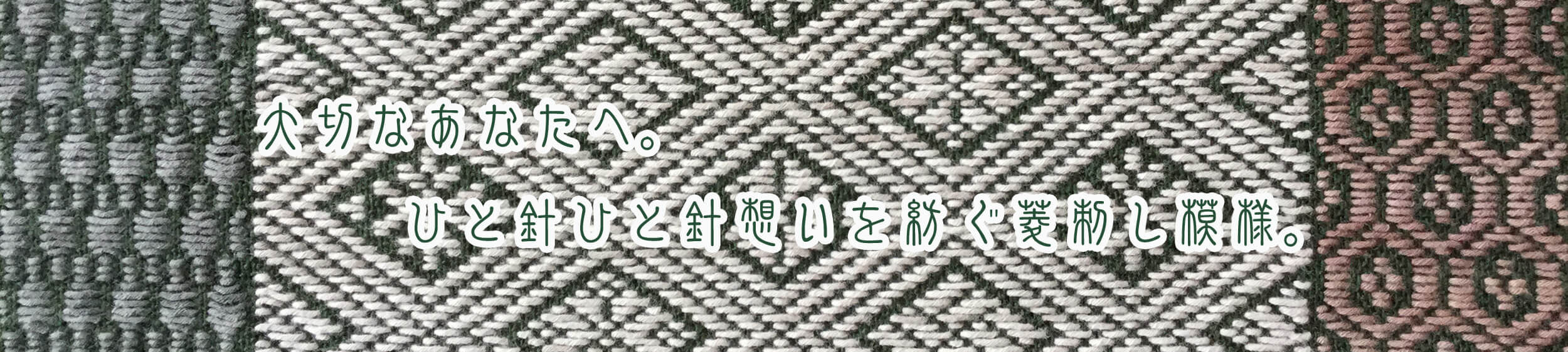

青森県の南部地方に伝わる刺し子技法を菱刺しといいます。こちらでは斜めに連なる菱の小模様の刺し方のご説明をしました。今回は、菱の小模様が縦に3つ並ぶ場合の刺し方のポイントについて綴りたいと思います。ご一緒に刺してみませんか。

スポンサーリンク

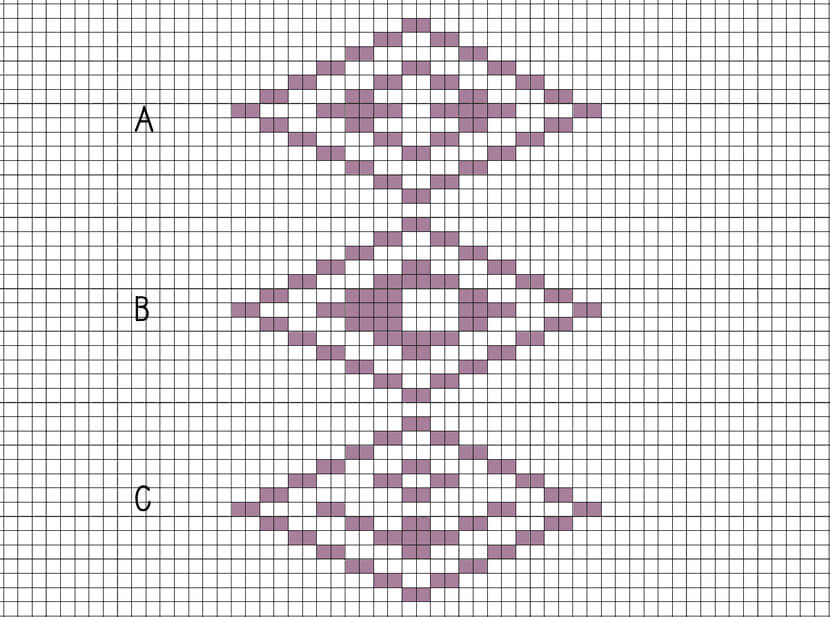

図案

図案になります。

菱刺しでの模様サイズは、菱の枠の中の模様の「横の目数×縦の段数」と表します。

こちらの図案の模様サイズが「14目×7段」でしたが、今回も「14目×7段」の模様を刺してゆきたいと思います。

菱刺しの模様の多くは、上下対称、左右対称ですが、左右非対称であったり、上下非対称の模様もございます。

図案は、Aが上下左右対称、Bが左右非対称、Cが上下非対称の模様になります。

今回は模様を移る際のポイントを中心に綴ります。以下では、刺し方の詳しい説明や材料選びのポイントについて書いておりますので、ご参考になさってください。

スポンサーリンク

刺し方のポイント

刺し始まりは、糸の端を少し表面に出して始めます。

このようにすることで、裏面での糸の絡まりを防ぐことができます。

2目拾います。

糸を引くとこのようになります。

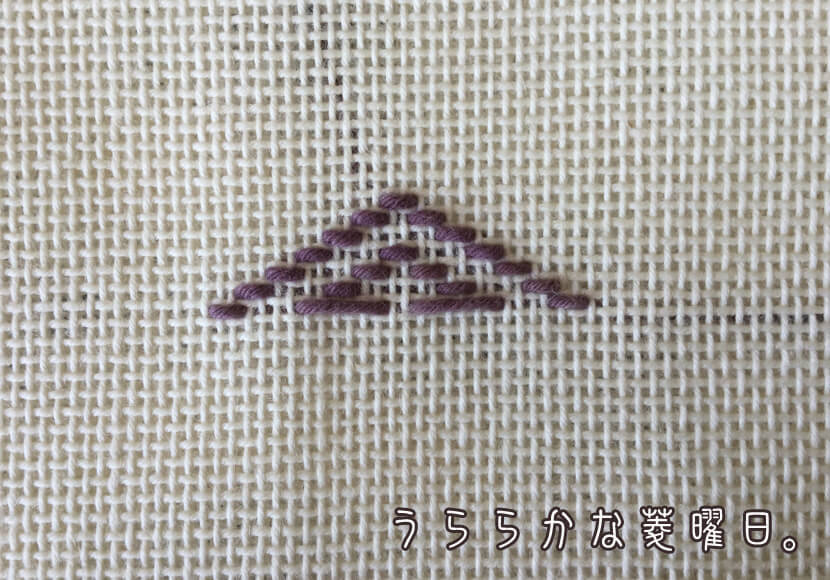

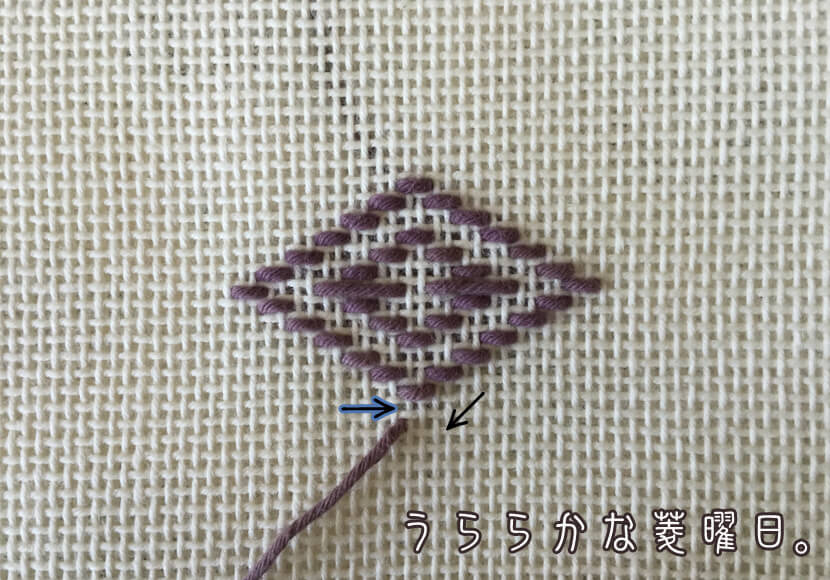

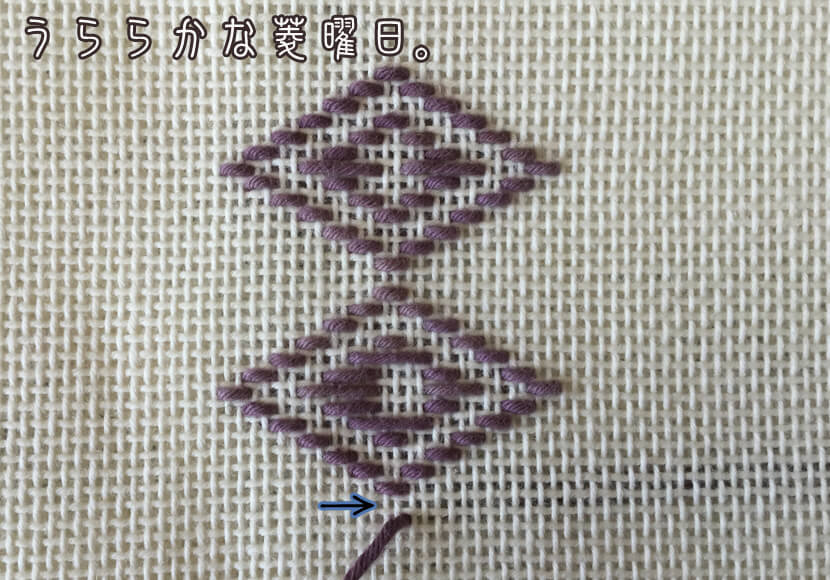

刺し連ねてゆき、Aを半分(7段、模様4段)まで刺すとこのようになります。

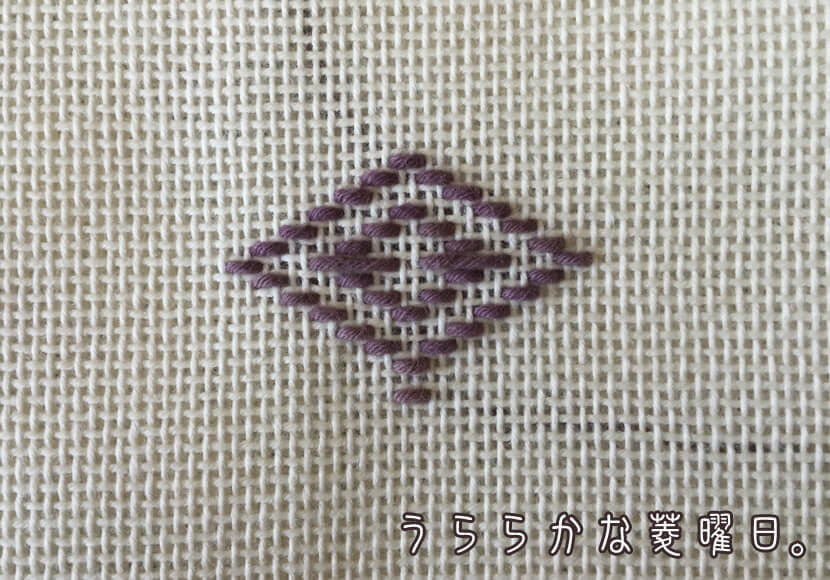

A(全13段)を刺し終わりますとこのようになります。

AからBへ移ります。

このように、模様を移る時の刺し方が、縦に並ぶ図案を刺す際のポイントとなります。

Bを刺し始める時は、目をそのまま下に2段下り、2目ずらした目から刺し始めます。

真下の目から刺し始めるのではなく、一段あけ(青の矢印が示している段をあけます)、2段斜め下に下りる点がポイントです。

Aの13段目を左から右方向へ向かって刺した場合は左斜めに下り、Aの13段目を右から左方向へ向かって刺した場合は右斜め下に下ります。

画像はAの13段目を左から右方向へ向かって刺した場合のものになります。

Bが始まります。

Bを半分(7段、模様4段)まで刺すとこのようになります。

Bは左右非対称の模様となります。

B(全13段)を刺し終わりますと、このようになります。

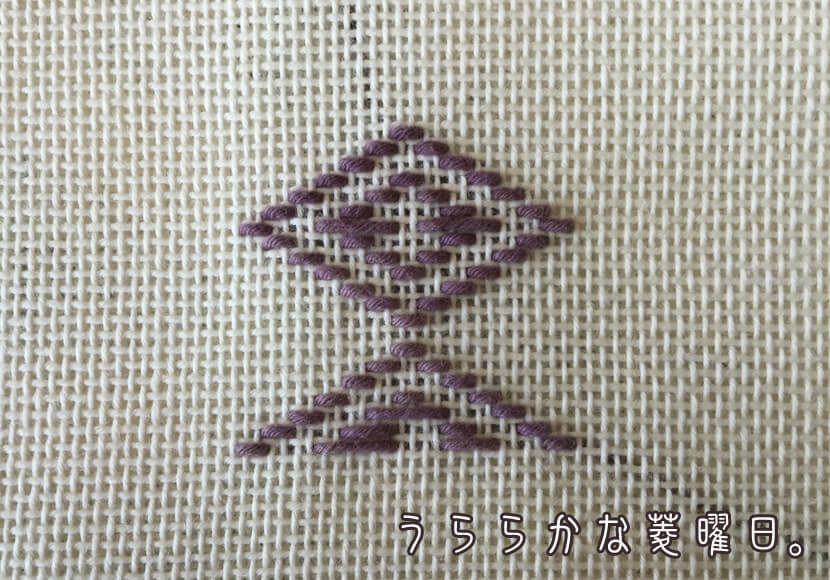

BからCへ移ります。

模様を移る時点で糸を変える場合のご説明をしたいと思います。

BからCへ移る際も、AからBへ移った時と同じように、斜め下へ下りてもよいのですが、この時点で糸を変える場合は、斜め下ではなく、そのまま2段下から刺し始めてもよいです。勿論、斜め下から始めてもよいですよ。

しかし、この場合も真下の段(青の矢印で示した段)はあけ、2段下から刺し始めてくださいね。

Cを半分(7段、模様4段)まで刺すとこのようになります。

Cは上下非対称になりますので、8段目からは、また異なる模様が現れます。

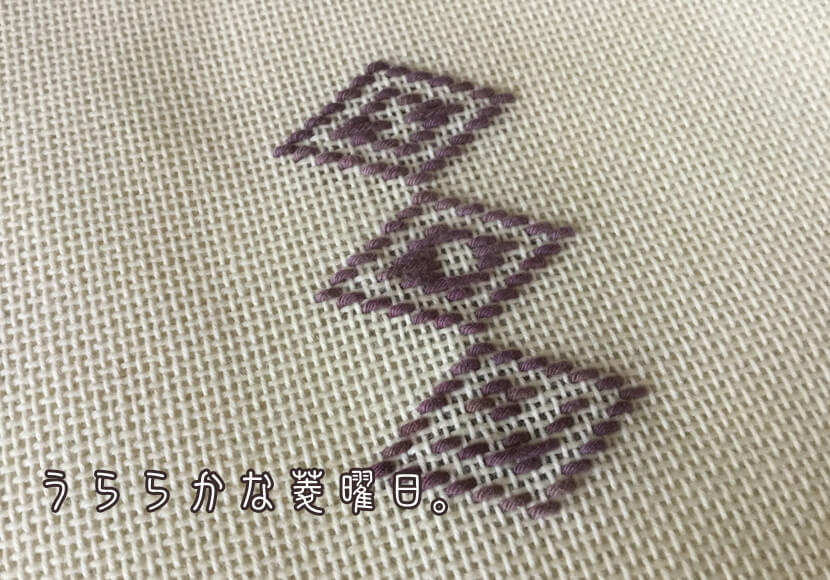

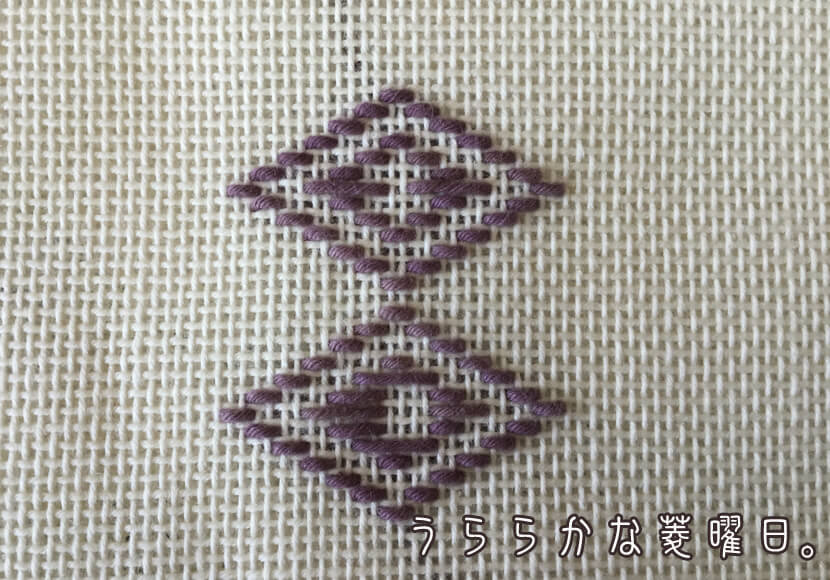

A、B、C、全て刺し終わりますとこのようになります。

裏面です。

表面の糸の部分が裏面の布の部分であり、表面の布の部分が裏面の糸の部分ですので、裏表逆模様となります。

裏の糸処理

裏面での糸処理まで終えて完成となります。

こちらで行った、表面の糸の部分の布をすくって行う処理方法とはまた異なる糸処理の仕方のご説明をしたいと思います。

いずれも表面から見えないように行うことが大切です。

裏面の糸が刺された部分(表面の布の部分)に針を通して糸処理を行います。

糸を引きすぎないように心を配ります。

こちらの方法は、布をすくって行う場合と比べ、少々布の縮みやすさを感じることもございますが、裏面の模様を崩さずに美しく見せることができる点が利点かと思います。

布が縮みすぎないように心を配ることも、裏面を美しく表現することも菱刺しでは大切なことです。

是非、どちらの糸処理方法も試してみてくださいね。

A、B、C、全ての糸処理を終えるとこのようになります。

糸の長い部分は切ってくださいね。

完成です。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

今回は、菱模様が縦に3つ並ぶ図案の刺し方のご説明をしましたが、地刺し連続模様のように刺し連ねる場合もありますし、菱をひとつひとつ刺してゆく場合もあり、模様の並ぶ形によって、それぞれ、刺し方にはポイントがございます。

様々な形を刺すことで、オリジナル図案のイメージも湧きやすくなるように思います。

今回は刺し方のポイントについて簡単にご説明しましたが、是非、こちらの記事もご参考に、様々刺してみてくださいね。

お付き合いくださいましてありがとうございました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク