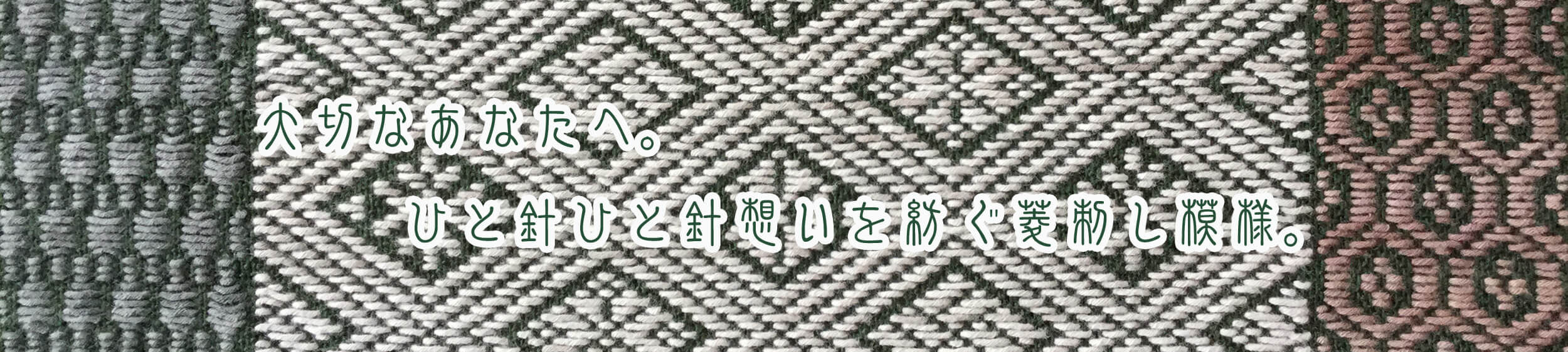

青森県南部地方に伝わる刺し子技法を菱刺しといいます。「このような糸を使用する」というきまりはございませんが、菱刺しでは、糸を撚らせながら刺しますので、撚りの強い刺し子糸を使用すると刺しやすいです。今回は刺し子糸の保管方法、糸巻きについて綴りたいと思います。

スポンサーリンク

カセ糸

刺し子糸はこのような形で販売されています。こちらを広げると輪の形になっており、数ヶ所糸で束ねられています。このような形状を「カセ」といいます。

毛糸にもカセの状態で販売されているものがございますよね。

編み物の場合は、糸を引き出しながら編むので、カセのままでは絡んでしまいます。ですので、カセくり器や玉巻器などで毛糸玉にして使うわけです。

一方、菱刺しなどの刺し子の場合、糸を一定の長さに切って使用しますので、カセのままでも扱えないことはないです。とは言え、カセの状態のまま絡ませずに、というのはなかなか難しいことです。

ですので、菱刺しでも糸を巻いて使用する場合が多いです。

刺し子糸もカセくり器や玉巻器を使用すると手軽に巻けるとは思いますが、刺し子糸は毛糸ほどの長さのないものも多いですし、そこそこ長さのある場合も、ある程度巻いて、残りはカセの状態のまま保管しておいて、糸がなくなったらまた巻いて・・・、という形でもよいので、比較的短時間で、道具を使わずに巻くことができます。

スポンサーリンク

糸巻き

私なりの保管方法、巻き方を何点かご紹介をしたいと思います。

それなりの硬さのある、形のしっかりとした厚紙に巻いて使用します。

スペースを取りませんので、保管もしやすいです。また、平たい紙ですので、裏面などに染色方法や糸番号、糸の特徴などを記しておきやすく、その辺りも利点かと思います。

左から、藍染め、待宵草染め、梅染め(梅鼠色)、柿渋染め、葛染めの糸です。

しかし、平たい厚紙に巻くので、このように糸に折り目がつきやすいです。

折り目がついていることで特別不便を感じたり、ということはございませんが、折り目をつけずに保管できたらよいですよね。

その場合におすすめなのが、毛糸玉のように巻く方法です。

ティッシュペーパーやキッチンペーパーなど、柔らかめの紙を軽く丸め、そちらに巻いてゆけば、自然と可愛らしい丸になってゆきます。とても手軽です。

編み物でしたら糸を引き出しながら編むので、糸を中心から引き出せたり、俵巻であった方が転がってゆかずに便利かと思います。しかし、菱刺し(刺し子)では一定の長さに糸を切って使用しますので、コロコロしやすいこのような形でも心配ないです。

左のピンク色の糸は桜染めの糸です。

また、ラップの芯に巻いてゆく方法も、折り目がつくこともないですし大変便利です。

しかし、平たい厚紙に巻いたものと比べますと、保管にスペースは必要かと思います。

左から、藍染め(インド藍)、藍染め、紅花染めの糸です。

保管場所

糸の色彩の美しさに引かれ、特に毛糸玉状に巻いたものやラップの芯に巻いたものは並べておくだけでもコロンとして可愛らしいので、インテリア風に飾ってしまい、そのことで退色を早めてしまったことがありました。

自然染めは特に色が褪せやすいですし、化学染料染めも自然染めと比べて色褪せしにくいとは言え、全くということではないです。日の当たらない場所を選ぶなど、保管場所にはお気を付けくださいね。

おわりに

今回は糸の保管方法、糸巻きについて綴りましたが、いかがでしたでしょうか。

菱刺しを始めて以来、厚紙を見ては「糸巻きによい硬さかな?」、ラップの芯を見ては「糸巻きにとっておこうかな」というような思考クセがすっかりと出来上がってしまいました。

それがまた、ものを大切にするきっかけとなったり、生活の何気ないことに感動できる要因となったり、あちらこちらに菱刺しを感じる楽しみだったりするのです。

糸の色は大変美しく、眺めているだけで心和むものです。

今回は私なりの保管方法、糸巻きのご紹介をしましたが、皆さまも糸に癒され、糸のコレクションを楽しんでみてくださいね。

お付き合いくださいましてありがとうございました。

スポンサーリンク

スポンサーリンク